下田を取り巻く環境

伊豆半島は大昔、火山に押し上げられた地表が地球のプレート移動によって日本に衝突・隆起して生まれました。その結果「海底火山活動」の影響が地上で観測できるとても珍しいポイント※となっております。さらに海底火山は伊豆・小笠原諸島に連なる海底山脈を生み出し、キンメダイの絶好の漁場を構築しております。

※伊豆半島はユネスコ世界ジオパークとして認定されております。

キンメ漁について

伊豆のキンメ漁には主に2種類の漁法が用いられます。

1つ目が「立て縄漁」(一本釣り漁)であり、魚体が傷つきにくい漁法です。

伊豆では稲取が有名ですが、日帰り操業で、新鮮且つきれいな魚体のキンメダイは「地キンメ」と呼ばれ高値で取引されています。

2つ目は「底立て延縄漁」で、多数の仕掛けにより、一度に多くのキンメダイを引き上げる手法です。

7日から10日ほどかけて沖合で操業し、魚市場では「沖キンメ」と呼んでいます。

下田に水揚げされるキンメダイの大半は「沖キンメ」になります。

下田の漁法

下田の漁法は、一本釣りから底立延縄漁法まで、多彩な技法で海の恵みを捕える伝統的な漁法です。釣糸をたらして魚を釣る方法や、幹縄に枝縄をつけて深海の魚を捕まえる技術、また、潜水して海藻や貝類を採取する方法など、地域に根付いた漁法が今も受け継がれています。

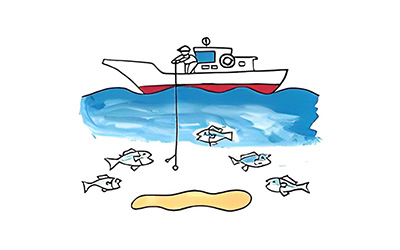

一本釣り漁法

ワラサ・イサキ・タイ

糸にこませかごをつけ、海中にたらし魚をとります。竿は使う場合と使わない場合があります。

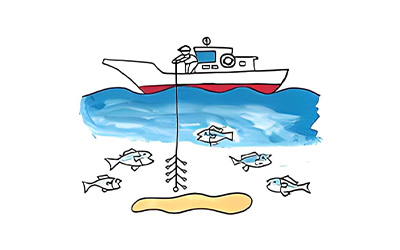

たてなわ釣漁法

地キンメ・むつ・めだい等

キンメダイ、ムツなどの100~700mの底魚をとる漁法で、1本の幹縄に釣針のついた多くの枝縄をつけ海面から海中にたらして魚をとります。

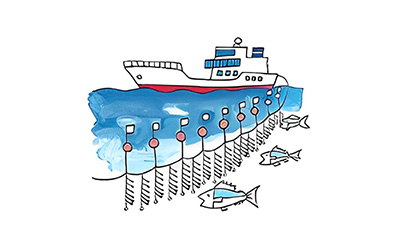

底立延縄漁法

まぐろ・かじき

はえなわ幹縄に多数の枝縄をつけ、この先の釣針に餌をつけ海に投入、数時間後に引き上げます。

採貝藻

アワビ・サザエ・天草

素潜りまたは潜水器を使用して水中にもぐり、海藻類や貝類をとります。

刺網漁法

イセエビ

魚やエビの群れが移動する進路に網を張って、網目に刺させたり、からませたりしてとります。

曳縄漁法

カツオ・ブリ・メジ

疑似餌をつけた釣糸を流して引き回し比較的大形の魚類を釣り上げます。

海況情報

最新関東・東海海況速報

資源管理・環境保全

伊豆漁協の役割として、海の資源や環境の維持管理があります。活動例をご紹介します。

標識放流支援

きんめだい、いさき等を捕獲後、標識をつけ放流し、生態の調査。(船主組合、当組合青年部で実施)

放流事業等

いせえび

捕獲された100g以下のいせえびは、資源保護のため漁業者によって自主放流しています。

さざえ

規格に満たない大きさの貝は漁業者によって自主放流しています。

ひらめ

稚魚を購入し、年間約5千尾を放流しています。

あわび

あわびの稚貝を購入し年間約4万個の放流しています。また、規格に満たない大きさの貝は漁業者によって自主放流しています。

まだい

稚魚を購入し、年間約5万尾を放流しています。

海を楽しむ皆さんへ

遊漁を楽しく行うため海のマナー、遊漁に関する法律や規則を守りましょう。

※遊漁、遊漁者とは、営利を目的としないで水産動植物を採捕する行為のことを指します。釣り、潮干狩り、磯場での生き物採集などが該当します。

随時、ルールが変更になりますので、下記のリンク先より対象地域の海のルールをご確認ください。